2007.10.02

vol.2「珈琲喫茶シャテニエとムライ〜後編〜」

「ご注文がお決まりになりましたらお伺いいたします。」

「……ブレンド」

「はい、かしこまりました。」

「……ドリアセットで紅茶。ホットで。レモンいらないからね」

「かしこまりました。お飲みものは食後になさいますか、それとも先にお持ちいたしますか?」

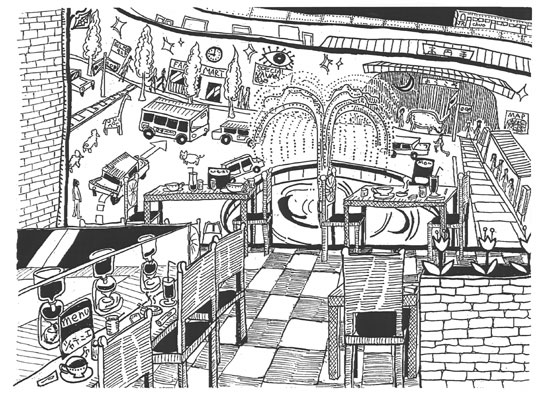

高円寺北口を出てバスのロータリーを渡るとすぐに珈琲貴族という喫茶店がある。その二軒隣のビルの二階に珈琲喫茶シャテニエはあった。

高円寺駅のプラットホームからこの2つの喫茶店がはっきり見えたが、沢山のくたびれた雑居ビルがひしめきあいながら寄り添って立っている駅前の風景の中では、どちらの喫茶店も全く同じ印象だった。

当時ぼくは、新高円寺の専門学校まで徒歩15分かけて高円寺駅から通っていたので、駅前の喫茶店でのバイトは都合がよかった。

北口の2つの喫茶店でバイトの募集をしていたが、シャテニエに決めた決定的な理由は「窓」だった。シャテニエの南向きのガラス窓は圧倒的に大きくて、そこから高円寺駅や北口の駅前の風景がはっきりと見えた。床から天井まで、壁一面に広がる窓から見える景色が気持ち良かった。

決して「カフェ」じゃない、喫茶店。かといってこだわりの一杯を出すような純喫茶でもない。コーヒー以外にもココアやソーダ、トマトジュースやコーラフロート、スパゲッティやサンドイッチ、フルーツパフェもある。

ぼくのシフトは夕方の4時半から11時半まで。学校があったから4時半から5時までに来てくれればいいということになっていたけど、だいたいが5時に行っていた。昼間は4人体制だが、夕方は2人体制で、仕事内容は調理場でコーヒーやそのほかの飲みもの、料理を作るナカと接客をするソトの2つに分けられていた。ぼくはお客さんにお冷とおしぼりを持っていき注文をとり、ナカの人にその注文を通すだけ。といってもカウンター席で隔てられた調理場にはお客さんの注文する声は筒抜けで、声に出してナカの人に注文を伝えることはほとんどなかった。

黒いスラックスと白いワイシャツに「シャテニエ」とプリントされた薄汚れた茶色いエプロンを身にまとい、ぼくは喫茶店のウェイターとして働きだした。

夕方からぼくと交代するいつも機嫌が悪い競馬とパチンコが好きなパンチパーマの山崎店長は、4時半きっかりに交代出来ると「今日は早ぇじゃねえか、馬鹿野郎!!」とフィルターぎりぎりまで吸ったキャスターマイルドをブラウンのガラス製の灰皿に押しつぶし、「今日は特別だぞぉ、馬鹿野郎!!」と笑顔でぼくにアイスコーヒーをご馳走してくれた。

1ヶ月も経つとメニューも、常連客の顔も覚えることが出来た。

決まってカウンターテーブル5番に座る、純情商店街で定食屋を経営してるおじさんは必ずアメリカンコーヒーを「濃いめで」と注文する。決してブレンドコーヒーではなく、おじさんにとってみれば「濃いアメリカンコーヒー」でなくてはいけないのだ。

入り口近くの7番テーブルに座る大学生らしき青年はランボーの詩集を読みながら必ずドリアセットを頼む。

派手なワンピースの上にいつもジャケットかカーディガンを羽織って、早足で颯爽と入店し、少しもスピードを落とさず一番入り口から遠い12番テーブルに座るいかにも水商売な女性は必ずレモンスカッシュを頼んだ。座ったと同時にタバコに火をつけ、つけたと同時に注文する様はいつ見ても爽快だ。この女性はいつもお冷とおしぼりがテーブルに置かれる前にレモンスカッシュを注文したが、ごくたまにお冷とおしぼりが置かれたあとで軽くメニューに目をとおし、キッとぼくの目をまっすぐ見つめてレモネードを注文するときがあった。ラッキーなのは、ナカの人がこの女性が入店したことを確認したと同時にレモンスカッシュをつくるので、お冷とおしぼりがテーブルに置かれ、女性の目がぼくの目を見つめた場合は7時の休憩のときにぼくがレモンスカッシュを飲めたことだ。このレモンスカッシュを飲むはずだった女性のまっすぐな目線を思いだし興奮しながらそれを一気に飲みほした。

店では有線のクラシックかポップスのインストが流れていた。毎日8時台の忙しい時間を過ぎると、10分間ほどお客さんがいなくなる時間帯があった。そのときにアイスコーヒーをちびちび飲みながら有線から流れるポップスを聴き、大きな窓から高円寺北口の夜の光景を眺めてタバコを吸う。……その10分間のひとときがたまらなく好きだった。

9時台になると、客引きの男性のお客さんが毎晩のように若いスタッフを連れて来ては窓側の4番テーブルに座り「ブレンド、……こいつもブレンド!!」と勝手に連れの注文をする。

それに夜10時をまわると、窓側の2番テーブルには店のスポーツ新聞片手にレモンティーをすする俳優の森本レオさんが座っていた。

ほとんどの常連客は、決まった時間に入店し決まった席に座るが、たまに来るお客さんがそこに座っているとバツが悪そうにしょうがなく他の席に座る。

ぼくもなんだか申し訳ない気がして、なるべく時間に合わせて常連客の席はあけるようにしていた。

店は朝8時から営業していて、昼間は70歳をこえた社長夫婦と山崎店長、それにラモーンズが大好きな木村さんという30歳前後の女性が働いていた。ぼくが働いていた夕方の時間帯は地元の常連客がメインだったが、昼間は昼間の常連客に加えて高円寺駅を利用するたくさんの人が入っていた。何度か午前中にお客としてコーヒーを飲みに行ったがいつも満席で座れたためしがなかったほどだ。驚いたのは、そこにいた数人のお客さんが夕方の常連客だったこと。しかも夕方と座っている席が違う!! 彼らは昼と夜のテーブル席の座りわけによって思い思いのシャテニエを過ごしていたのだ。一体彼らは一日どれくらいの時間をここで過ごしているんだろう……。

コーヒーもうまいが、そのくらい居心地のいい喫茶店だった。

ぼくにシャテニエでの全てのノウハウを教えてくれたのは、夕方の部ナカ担当、ぼくより7つ年上の佐藤さんだった。

宮城県は気仙沼出身の佐藤さんは東京に出てきてすぐにシャテニエで働きだしたから、ここでは8年になるベテランだ。

お客さんがいるときは無口で、どれだけ忙しくてもどれだけ暇でも表情ひとつ変えない。

ただ、カウンターに座る常連客と話すときだけは笑顔で話していた。

「佐藤くん、やっぱりサイフォン式が一番旨いのかねぇ」

「旨いですけど、手間かかりますね。毎回フィルター洗って、それをお湯につけ置きしとかないといけないんで。旨いものと嫁は手間かかりますよねぇ。」

「そりゃちげーねえ、ガッハッハ!!」

カウンターに座るどの常連客とも話題がかみ合っているのが不思議でしょうがなかったし、時事から芸能やスポーツ、高円寺の街に関するあらゆる知識を持っていて、実に幅広い会話をそれも自分流に面白おかしく話せる佐藤さんが羨ましかった。

時間があくと新聞の隅から隅まで目を通してた佐藤さんだったが、ぼくがあるヘマをしたことを社長夫婦から聞いたあとは、新聞を読むことよりもぼくと話すことのほうが多くなった。

東京に来て一年を過ぎたその頃、ぼくは武蔵境の寮を出て国分寺の恋ヶ窪のアパートを借りていた。今度はフローリングのちゃんとした洋室。

昼間は陽があたり、風通しもいい部屋だった。

んが、昼間は光が入らないよう、遮光用の真っ黒いカーテンを閉め切っていた。

悪魔くんが住みやすいように遮光していたのだ。カーペットもグレー。ベッドカバーもクッションも黒。テレビもない。蛍光灯は買わず、照明は40ワットの間接照明。か、たまにろうそく。

悪魔くんには絶好の環境だ。

毎日夜になると悪魔くんはぼくの肩から降りてぼくの代わりにベッドで寝ていた。そのときぼくは初めて悪魔くんから解き放たれ、ヘッドホンから流れるレコードの音に体を震わせた。長い一日の中で唯一のぼくだけの時間。

眠れない毎日が続いた。

バイトが終わり深夜12時の電車に乗って家に着いて、悪魔くんを寝かせてレコードをかけて本を読む。そうするとあっという間に朝が来る。

最初は眠らずに学校に行っていたが、そうすると朝方目を醒ました悪魔くんがぼくの背中にのっかって一緒に活動するので、悪魔くんが目を醒ます前にカーテンを閉め切ったまま眠るようになった。

その悪魔はぼくの肩の上でぼくの活動をじっと見ていた。そしてぼくがひとりになると「どこに行きたい?」と聞いてくる。それで時間があるときに東京中のあらゆる場所に行って独り観光をしてみたが、行きたい場所は見つからない。そうすると今度は「何をしたい?」と聞いてくる。

ぼくは見知らぬ路地に立ち止まって漠然とした不安に襲われた。

ぼくにはやりたいことなんて何もなかった。

したいことをしに行くと言って山形を出て東京に来たが、一年経ってぼくは毎日その悪魔と会話をしていただけだった。

いつからなんだろう……。最初は米粒くらい小さかった悪魔が会話をする度にどんどん大きくなり、ぼくの肩にしがみついては、ぼくのことをじっと見張るようになった。その悪魔はまるでぼくの不安を栄養にして成長しているようだった。

ひとりになりたくない自分がぼくを独りにしていたんだ。

そうして学校へはほとんど行かずに、シャテニエと恋ヶ窪を往復する生活が続いたある日、ふと目を醒ますと時計は5時半をさしていた。

……。

やばい!! チコク!!

すぐにシャープの黒い電話機を掴み、受話器を取ってシャテニエに電話するが誰も出ない。

国分寺駅に向かって大急ぎで走った。とにかく走った。自転車に乗ればいいものを、とにかく走った。

夕陽が沈みかかっている。空には昼と夜の境目がぼんやり映し出され、太陽は真っ赤に夜を焼き始めていた頃だった。そして道の両側にある桜の木の枝からこぼれ落ちそうなたくさんのピンク色の花が風に揺られ、それでも落ちてたまるか、とモッチリと枝にしがみついてぼくに存在を示そうとする。

ぼくの喉は渇ききっているし、そんなことがどうでもいいくらい焦っていた。

きっと今日はぼくのせいで営業してないんだ……。ウェイターはぼく一人だし、佐藤さんひとりでは店をまわせない!! 戦後から何十年も続いてきたシャテニエ開業以来、初めての臨時休業……。

田舎から出てきたしょうもないバイトくんのせいで、シャテニエの信頼がなくなる。社長夫婦の前に現金を用意して、土下座して謝りたおすしかない。学生ローンに行って…でも一体幾らぐらい……。

そうこう考えてるうちに高円寺に着いた。もう6時をとっくに過ぎている。心なしかいつもより北口には人がいない。

表にシャテニエの看板が出てない。やっぱり営業してないんだ……。

人がいる気配もない……。

ぼくは店に行くのを諦めて、家へ帰ることにした。

夕方に起きて遅刻するやつがあるか……。心の底から自分に嫌気がさした。ああ、死にたい……。

下りの電車に乗ろうとした瞬間、駅のホームからシャテニエの大窓に人影を見た。

社長だ!!

ぼくは慌ててもう一度改札を出てシャテニエに向かって走った。

店に入り、社長夫婦の顔を見るや否や土下座した。「すいませんでした!!!! 寝坊しました!!!!」

「朝」の仕込みをしていた社長夫婦はポカンとした顔でぼくを見つめた。

後日、佐藤さんは、「社長から聞いたよー。朝5時と夕方5時、間違えたんだってー。」と笑いながらぼくに話しかけてきた。

実は佐藤さんも一度あるそうだ。

そのときはやっぱり店に入るなり、社長夫婦の前で土下座したそうだ。

朝焼けと夕焼けは全然違うし、朝5時と夕方5時もだいぶ違うが、そのときのぼくには一緒だった。

無口な佐藤さんが「あんときは自分に嫌気がさしてたなー。」と嬉しそうに話しながら、ぼくにブレンドコーヒーをいれてくれた。ぼくはそれまでコーヒーには必ずミルクと砂糖をいれて飲んでいたけれど、「苦いけど、俺のはブラックのほうが美味しいよ」と勧められるまま飲んだ佐藤さんのブラックコーヒーは、たしかににがいが濃厚で、香がいつまでも口の中に残る極上の味だった。

初めてのブラックコーヒーをすすりながら、ぼくは佐藤さんとシャテニエの窓から見える夜の高円寺をいつまでも眺めていた。

村井 守

村井 守1978年1月15日生まれ。

やぎ座。O型。山形県山形市出身。中学生の頃のあだ名は「ゴボウくん」。

バンド「銀杏BOYZ」元ドラム担当。